聖痕大戦 "ブレイド・オブ・アルカナ" アナザーストーリー

Another Stories of "Blade of Arcana" Extra ARMAGEDDON

第一章 凍てる戦争

44『狙撃』

西方暦一〇六〇年四月二五日王国自由都市ケルバー/エステルランド神聖王国北部

弓手には、弓を操るセンスのほかに重要な要素が二つある。

気配を断つ能力と我慢強さだ。

猟師を思い出せばいい。彼らは、余程のことが無い限り、獲物を遠くから狙うことはない。どれほど腕に覚えがあろうとも、だ。理由は簡単である。遠距離での射撃は天才的な技量と運があってもそう命中させられない。

よって熟練の猟師――弓手は、可能な限り獲物の側へ接近し、必中の射程で矢を放つ。獲物に接近するには、獲物に接近を覚られないように気配を断たねばならない。そして、一度接近したら――絶好のタイミングまで待たねばならない。

それは動物を狙う猟師だけに必要な能力ではない。人を狙う弓手――弓兵にも必須の能力である。

だからこそ、ロキシア・レーンネーゼは我慢強く待機している。

彼女がいるのは屋根裏である。西街区の最も外れ、三階建て建造物の最も高い部分であった。三階と二階は貸し部屋で、一階には八百屋が設けられている。そこが最も高く、目標に迫れる地点であった。彼女はそこで、既に二週間以上生活していた。

生活環境としては最悪である。すきま風は遠慮なく通るし、屋根はろくに補修されていないせいで雨が降ればひどく漏れる。ある程度の雨露はしのげるとはいえ、ほとんど野宿と変わりがない。

今日も、雨が降っている。

ロキシアは屋根裏から外を眺める唯一の観測点――小さな窓から複筒型遠眼鏡を構え、一点を見詰めていた。

その先には、葡萄園が広がっている。ケルバー西に広がる農業地域の一画だ。

彼女はここで、ずっと遠眼鏡の視界越しにそこを観測している。二週間以上、ずっと。今も、破れかけの屋根から漏れる雨の滴に打たれながら、防雨外套を着込んで、俯せの体勢で監視している。別にどうということはない。彼女は戦場で、もっとひどい状況で敵兵を待ち続けたことがある。場合によっては十数時間にもわたって同じ姿勢のまま弩弓を構え続けたことすらある。それに比べれば天国のようなものだ。

彼女の傍らには窓の木枠に立て掛けるような形で防水布と獣脂紙に包まれた巨大な弩弓が置かれていた。布に包まれている理由は素っ気無いものだ。湿気は弦を緩ませる。木製の弓身を微妙に変化させる。それは矢の軌道を狂わせる。長距離射撃の大敵だった。

ロキシアは遠眼鏡から顔を離すことなく手を伸ばし、背負い袋を探って干し肉を取り出して口に運んだ。咀嚼する。自動人形のような動作であった。彼女は獲物を狙う時、そういう仕草をする癖がある。

〈ブルーダーシャフト〉小兄シュネーの指示を受け、ケルバーに赴き、彼に言われた通りの方法で繋ぎをつけ、〈ヤグァール〉から指令を受けた時、ロキシアは安堵を覚えた。

要は、教育してやることだ。〈ヤグァール〉の幹部は彼女にそう言った。

竜伯のお陰で、我々の仕切る闇市場は壊滅しつつある。これ以上は座視できない。よって、あの売女に教育を与えるのだと告げた。

我々の手はどこまでも伸びるのだと教えてやればいい。脅してやれ。

殺すんじゃないのねと彼女は訊ねた。

殺す? 冗談ではないと幹部は答えた。

それでは本気で潰されてしまう。いいか、奴は月に一度、どれだけ忙しくても手ずから植えた葡萄の成長具合を確認するために農業地域に出向く。その時を狙え。狙撃地点はこちらで用意する。三階はうちの息が掛かっている連中が借りている。お前の腕なら充分狙える距離のはずだ。ああそうだ、殺す必要はないが、手傷の一つぐらいは負わせても構わない。

正直ほっとしたことを覚えている。彼女は弓手ではあっても、暗殺者ではなかった。個人としては竜伯に敬意さえ抱いている。シュネーから「殺せ」と言われた時は動揺したが、脅すぐらいならばそれほど良心の呵責は覚えなかった。

ロキシアは、それが彼女の狙撃をより完全に期すための計略だとは思いもしない。

遠眼鏡越しの世界に変化が現れた。馬車が農業地域に向かっている。側面にはケルバーの紋章。幌の掛けられた荷台には、複数の衛兵が乗り込んでいる。

彼女の予想よりも数は多い。ロキシアの顎が動きを止めた。馬車が葡萄園の前で止まり、衛兵が降り立つ。彼らは周囲を警戒するように散開した。

先遣か。ロキシアは慌てて干し肉を飲み込み、遠眼鏡から顔を離すと獣脂紙と防水布に包まれた弩弓に手を伸ばした。布を急いで剥がす。

姿を現したのは弩弓というにはあまりにも大きすぎる物体だった。重弩弓よりも一周り以上ある。完全に、持ち運ぶことを度外視した超長距離射撃専用の超重弩弓とでも形容すべきものであった。

それは連射弓の機構も備えており(とはいっても三射分に過ぎない)、矢倉が弓身の上部に装填されている。弦を引く前に手早く矢倉の状態を確認し、弦を引っ張って緩みの具合を確かめ、弓身を横から眺め歪みが無いか見た。問題はなかった。

巻き上げ機を回す。機械式であってもこの剛弦を引くには苦労した。この装填時間では二射が限界だと彼女は判断した。それ以上は、狙撃位置が特定される可能性と――逃走する時間が無くなる。

ここから目標まで四六〇メートル。弓自体はもっと遠くまで射ることができるが、雨による視界不良を考慮すれば彼女の視力にとって限界に近い遠距離射程であった。

再び遠眼鏡で葡萄園を覗く。葉の揺れ具合から風向きと風力を読み取り、雨の強さを確認した。すべてを数学的に処理する学など持っていないが、それらを直感と経験に従って射撃諸元とする資質がロキシアにはある。

弦が引金と連動した留具に引っ掛かる。巻き上げ機と連動している矢倉の装填機構が矢をつがえた。

窓の木枠に超重弩弓の先端を載せる。抱えて持つには重すぎた。伏射姿勢のまま、彼女は遠眼鏡を手繰り寄せ、もう一度覗く。護衛の先遣隊が辺りを警戒している。その中の一人が手を上げた。後続の馬車が続く。安全を確認したのだろう。

ぺろりとロキシアは唇を湿らせた。そう、葡萄園は安全でしょうね。まさか四〇〇メートルも先にわたしがいるなんて思いもしないでしょう。当然よね。常識じゃ考えられないもの。

彼女は不謹慎なことに、まさに猟師の気分で待ち構えている。個人としては決して楽しいわけではなかったが、弓手としてこれほど己の技量と満足感を得られる状況はないからだ。深呼吸を繰り返す。

降りてきなさい。さあ、早く!

後続の馬車が葡萄園の前に着く。二人の衛兵が降り、最後に外套姿の女性が降り立った。間違いない。

間違いない。竜伯だ。外見は確認した。もう遠眼鏡は必要ない。

ロキシアは遠眼鏡を放り、己の目で弓身の先に設けられた照準尖で狙いを付けた。彼女の鷹の目にも劣らぬ視力は、確実にその先にある竜伯の姿を捉えている。

引金に、指をかけた。

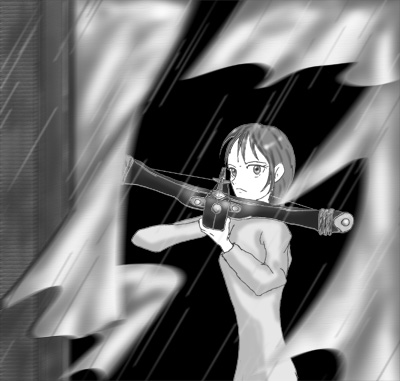

挿絵:2RI氏

やめておきなさいとエンノイアからは言われた。僕が付いていこうかとエアハルトからも言われた。

しかしリザベートはそれを断った。二人にはそれぞれ仕事がある。それに、これはわたしなりの息抜きなのと彼女は答えた。

エンノイアは溜息混じりに、では衛兵の数を増やしますと告げた。それにまあ、あなたも戦い方を知らないわけではありませんしね。

防水外套を羽織ったリザベートは、警護の騎士に小さく頷いて歩き始めた。堅苦しさを嫌う彼女は本来外を出歩くにも最低限度の警護で済ます質であったが、宮廷魔導院からの報告があって以来、衛兵隊とケルバー旅団から割かれた二個小隊(六〇名)もの衛兵が二十四時間体制で就いている(彼女はこの体制にも大袈裟すぎると難色を示したのだが)。一個中隊もの賊に襲撃されない限り、万全の体制だと言えた。狙撃の可能性は考慮されたが、対処順位としては随分と下位のものだ。農業地域には狙撃に適した地点がないからだった。リザベートを中心とした半径二〇〇メートル――大事を取って、二〇〇メートルの範囲を事前に調べ、賊がいなければ問題はないだろうと判断されたのだ。確かに弓手を警戒するのであれば、その程度で充分であった。

相手が、一流の弓手であるのならば。

残念なことにロキシアは一流ではなく、この世界に存在する数少ない一握りの選ばれし民――超一流の弓手であった。

風向き、強さ、雨、距離、対象の動き――すべての諸元を感覚と経験則に従って頭に叩き込んだ彼女は、微妙に超重弩弓を動かし狙いを定めた。繰り返される深呼吸が段々と長く、ゆっくりとしたものに変わっていく。

通常の人間ならば小指の先ほどの物体にしか見えない四六〇メートル先の獲物の動きを、驚異的な視力で追い続ける。

獲物が動きを止めた。葡萄園の周りに設けられた柵の入口に手をかけている。葡萄園に入られてしまえば終わりだ。蔓や葉が障害となって獲物を視認できなくなる。

ロキシアは口をすぼめ、ゆっくりと息を吐いた。呼吸を、止める。神経が、目と指先を繋げた。

引金を引く。

最初は、空耳かと思った

リザベートは辺りを見回した。笛の音のような音はなんなのだろう。どさりと、重い音が続いた。後ろを振り返る。

リザベートの後方に控えていた衛兵の一人が、右の太股を押さえ倒れていた。笛の音と思われたのは、衛兵が挙げるか細い呻きであった。冗談のように太く長い矢が完全に腿を貫通していた。鮮血が漏れ、地面の水溜まりに流れ込んだ。

リザベートは、二度目をしばたいた。一瞬遅れて衛兵が苦痛の悲鳴を挙げた。

そこでようやく、彼女と周囲の衛兵たちは事態を認識した。

ロキシアは射た直後に巻き上げ機を動かした。短く舌打ちをする。思ったよりも横風が強い。脳裏で修正量を即座に弾く。急がないと。急がないと。

第一射をしくじったことによって、彼女は完璧な一つの武器と化した。今このとき、脳裏を占めていたのは弓手としての自負心だけだった。絶対に当てる!

一二秒で装填を終え、再び射撃姿勢を取る。

視線の先の一団は何が起きたのかまるで理解できていないようだった。風景を切り取った絵のように、誰も動こうとしない。

息を吐く。心持ち狙いを右にずらす。修正はこれでいい。呼吸を止める。何故か背中が熱く感じられた。しかし彼女はそれを無視した。もし、彼女の背中を見ることができる者がいれば、その瞬間、彼女のそこに鮮やかな紋章にも似た傷痕が一瞬浮かび上がったことに気づいただろう。智者であれば、それが使徒イグニスのものであることもわかったかもしれない。

二度目の射撃は引金を引いた途端に命中することがわかった。

「閣下!」

事態に気づいた衛兵が声を挙げて駆け寄ろうとした。リザベートはその瞬間、世界が緩慢になったように感じられた。

なぜそちらを振り向いたのだろう。後になっても彼女はそれがわからなかった。神の視点を持つ秘儀魔術師ならば、聖痕の導きでしょうと答えただろう。ともかく、その時何かを感じたのだ。あるいはそれこそが天の加護であったのかもしれない。

振り向いた視線の先に、いやにゆっくりと迫る矢があった。それが自分を狙っていることも、そして絶対に避けきれないこともすぐにわかった。

(ああ……こりゃ当たるわね。わたし、死ぬのかしら?)

心の中で苦笑気味に彼女は呟いた。すぐにそれを否定する。

(冗談じゃない。まだやることがあるのに!)

その生への渇望にも似た叫びに応えるように左手の甲が輝く。浮かび上がる傷痕。一瞬強く煌めくのは、使徒アダマスの印か。空気が軋みをあげた。次の瞬間、迫り来る矢が万理の法則では考えられない動きを示した。矢はまるで分厚い壁に阻まれたように空中で折れた。勢いも削がれている。

そのまま、彼女の前で、ぽとりと落ちた。

リザベートの世界が再び歩みを戻した。緩慢な時の流れが嘘のように元通りになる。

四方八方から駆け寄った衛兵たちが彼女を引き倒し、周りに盾をかざす。

「閣下! 御無事ですか!?」

「いたた、いたたたた! 痛いって!」

「ああ畜生!? 療務兵! 療務兵を呼べ!」

衛兵の一人が声を荒げた。彼女の声を苦痛の呻きと思ったのだった。いや、間違いではないが……

「違うって、あなたたちが重いの! 当たってないからどきなさいって!!」

リザベートが怒鳴る。衛兵どもは狐につままれたような顔つきで離れた。引き倒されたせいで彼女は泥まみれだった。流麗な顔も汚れている。照れと怒りと苦痛の複雑な三重奏を浮かべて、彼女は続ける。

「わたしはいいから、兵の治療を! 急いで!」

警護隊長が周囲に視線を配りつつ、命じた。

「第二班! 周囲を探れ! 賊は近くにいるはずだ!!」

三〇名の衛兵が散開する。二分ほど彼女の周りで盾をかざしていた残りの兵たちの半分も、続く狙撃が無いことを確認すると警戒活動へと移った。警護隊長はリザベートに付き添い、彼女を馬車へ乗せた。最初の狙撃で負傷した兵も、療務兵の応急治療を受けつつ別の馬車に乗せられる。

「閣下は城へお戻り下さい! 賊はきっと捕えてみせます」

警護隊長は第一班の半分、一五名を馬車の警護に就けた。御者に頷き、走らせる。

「弓手は農業地域に潜んでいるはずだ! 狩り出せ!! けして逃がすな!」

振り返り、彼は命じた。そのはずだと彼は堅く信じている。弓手は、絶対に兵の監視を潜り抜けて近くに潜んでいたのだと。西街区? そんな馬鹿な! そうだとすれば、四〇〇メートル以上先から狙って撃ったことになる。そんなことなど、人間に可能なものか!!

農業地域だけを重点的に捜索した彼らは――しかし見つからなかった――後に西街区にまでその範囲を広げた。狙撃があってから二〇分も後のことだった。

初動の遅れは何もかもを台なしにした。

その頃ロキシアは事前の予定通り〈ヤグァール〉の――実は〈ヤグァール〉を装ったブレダ王立諜報本部の――援助を得て、東方辺境領行きの馬車へと乗り込んでいた。

捜索範囲を広げた警護隊――それを支援する衛兵隊が“翌日”見つけたのは、もぬけの殻の屋根裏に残された超重弩弓だけだった。

シュロスキルへに戻ってきた泥だらけのリザベートを見たエンノイアは、驚いたように目を瞠らせた。しかし即座に警護隊からの報告を聞き、柳眉をひそませた。

宮廷魔導院からの報告は事実だった。やはり、警護はより厳重にせねばならない。

彼は決断した。旅団から兵を割き、シュロスキルへの警護に就かせる。そして旅団を含めたケルバー全域の兵に、最高度の警戒態勢をとるように命じた。

誰何に応じない者は、実力で阻止、排除せよ。不審者に警戒せよ。必要とあらば身柄を拘束しても構わない。

エンノイアはともかく、続く襲撃を憂慮した。狙撃が失敗し、リザベートは生き残っている。彼らは――ブレダは、まだ諦めていないはずだ。手加減などしていられない。そう判断した。

聖救世騎士に相応しい積極性と果断である。

彼は、それこそがブレダが望む反応であるとは露にも思っていない。