聖痕大戦 "ブレイド・オブ・アルカナ" アナザーストーリー

Another Stories of "Blade of Arcana" Extra ARMAGEDDON

第一章 凍てる戦争

30『情勢分析』

西方暦一〇六〇年四月一三日レッテンベルン/ミンネゼンガー公国中部

レッテンベルンは、ミンネゼンガー公国中部にある。幾つかの主要街道が付近を通っているため、交通路を管制できる要地として主に戦時城塞としての機能を発達させた都市であった。当然の要請として、ミンネゼンガー公国ザール軍団司令部、さらには神聖王国ザール派遣軍団司令部が設置されている。

城壁の周囲には、もう一つ都市を造ったかのように建築物が並んでいる。もはや永久施設の観さえあった(いや、実際に周辺施設で“暮らす”者たちの数は、レッテンベルンの人口を超えていた)。

四年にも及ぶ戦争がそれを強いていた。レッテンベルン内の施設を接収するだけでは追い付かないほどの軍勢が指揮下に収まっているのだ(現時点でザール戦線に配備されているのはミンネゼンガー公国軍のザール防衛部隊が三万。神聖王国軍が送り込んだ近衛軍を主力とする派遣軍団が五万に及んだ)。

城壁を囲むように建つ木造家屋――長期駐屯用の兵営は、主に神聖王国軍ザール派遣軍団のためのものであった。

現在は、幾つかの領軍から抽出した部隊を臨時編成してでっち上げた近衛騎士団――ザール派遣軍団予備隊が駐屯している。

「今日は、いやに衛兵が多いわね」

昼というには早く、朝というには遅い時間であるためか人影がまばらな食堂。

カタリュザード・シェネカーは窓際のテーブルで食後の暇潰しとして弩弓の調整をしていたが、向いに座るツァラ・レアンダーの呟きに顔を上げた。

「そう? ……ああ、そうかもしれないね」

シェネカーは視線を弩弓から窓へ移し、首肯して見せた。確かに平屋が並ぶ辻のそこかしこに、(傭兵を中核とする)近衛軍では見慣れぬ白色軍装の者たち――正規軍兵士の姿があった。これまでいなかったわけではないが、今日は数が多い。

「また正規軍から派遣があったんじゃない? この前も来たし……確か、ティーガァハイム領軍だったっけ」

シェネカーは再び視線を落としながら何の気なしに応えた。「あんたは隊長だから、そういうことが気になるのは仕方ないけどさ」

言外にもっと気楽にしなよ、という意味を込めてシェネカーは言った。ツァラ・レアンダーという女性には、そういう労りをさせたくなる雰囲気があった。

「ああ、もちろんそうだけど……」

シェネカーの気配りに気づいたツァラは、小さく口許を綻ばせながら頷いた。しかし、どこか不安な響きを伴っている。

「今日は指揮官会合があんだよ」

太い声音が、頭上から響く。二人は顔を上げ、微笑んだ。「ヘルガ」

視線の先には、巨躯の女性が食器を片手に立っていた。まとまりの悪い金髪と大雑把な造りの――しかし他人に安心感を与える――顔が特徴的だ。

木製の食器には体格に相応しい量の食事が盛られている。ヘルガと呼ばれた女性はどすんと音を立てそうな勢いで椅子に座った。

「ザール戦線配備部隊の、将軍連中が集まるんだと」

ヘルガはそう告げた。「クソ親父が言ってたぜ」

ああ、と二人は納得した。

ツァラ、シェネカー、ヘルガは神聖王国軍ザール派遣軍団に所属する傭兵だった。

先にも述べたように、ザール派遣軍団は各地領軍から抽出された部隊――主に傭兵を中核として編成された近衛軍によって編成されており、特にツァラとシェネカーは、ツァイトラー男爵領軍から一緒に送り込まれている古馴染みである。

ヘルガは違った。彼女の実家は公国随一の勇武の家系として知られるゾンダーブルク男爵家であり、もともとは彼女自身もれっきとした公国軍人であった。だが、彼女曰く「あれこれあって」家を飛び出し……今は傭兵として現地徴募され、ザール派遣軍団の一員としてツァラたちとともにいる。

ヘルガが指揮官会合について情報を持っていたのは、その実家との繋がりのおかげであった。彼女の父、クレメンスはミンネゼンガー公国ザール軍団第六騎士団長の地位にある。

「でも、おかしいわね。定期会合じゃないんだ」

ツァラは形のよい顎を指で撫でながら呟いた。きゅっと、眉がひそめられる。

「あー、そういや緊急だと言ってたな」

ヘルガがもぐもぐとジャガイモを咀嚼しながら言う。「ま、春が来たしな」

「ブレダの春季攻勢ね」

シェネカーが弦の張り具合を確かめながら言葉を受ける。「金の稼ぎ時。麗しの戦争の季節の到来ってやつ?」

「ここに、来るのね……」

ツァラは呟いた。視線を、窓から覗くレッテンベルン主城に向ける。

主城内の広間には、すでに一〇人近い将軍たちが揃っていた。

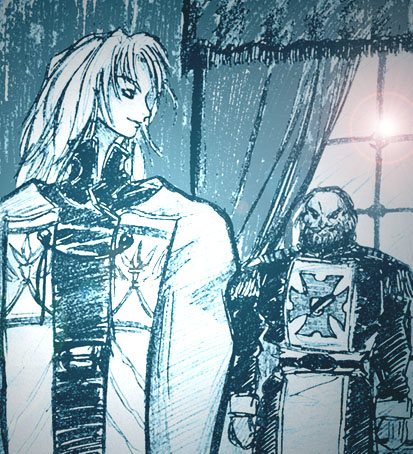

クレメンス・ホルガー・ゾンダーブルク男爵将軍もその中の一人であった。まるで鉄を“武人”という鋳型に押し込めて作り上げたような厳しい顔つきのまま、壁際で立ち尽くしている。全身から放たれる雰囲気のせいか、誰も近寄ろうとはしない。しかし彼は別段怒りを抑えているわけではなかった。平素からそういう人物なのだ。

従兵が大扉を開く。ケープを片手に携えた白色軍装の青年が入室した。全員が彼を一瞥し、意識して視線を背けた。入室したのはティーガァハイム伯爵将軍だった。ケープを従兵に預け、窓際に設けられたソファにゆったりと腰かける。

広間を、微妙な空気が支配した。

当然だな、とクレメンスは思った。

ティーガァハイムの立場は、ひどく微妙だった。

今日、ここに集まるのは神聖王国ザール派遣軍団(神聖王国近衛軍)とミンネゼンガー公国ザール軍団(公国軍)の将軍たちである。ティーガァハイムはそのどちらにも属さない。いや、名目上は軍監として公国軍に配属されてはいるが――実際は正規軍に在籍する神聖騎士であり、また独断で一個旅団もの領軍を引き連れてきた領軍司令官でもある。言ってしまえば、他の者たちは彼にどう接するべきかわからないのだ(困ったことに、宮廷序列――貴族としての家格でいえば、王室領貴族たる彼はこの中の誰よりも上位にあった)。まさに権威の合成獣とでもいうべき存在なのだ。

居心地悪そうな将軍たちに比べ、ティーガァハイムは己の屋敷にでもいるような気安さで辺りを見回している。クレメンスにも一瞬だけ視線を向け、小さく目礼をした。

クレメンスも頷き返した。目を背ける理由は彼にはなかった。

絵師:孝さん

一通り辺りを見回したティーガァハイムは口許の端を小さく歪めると、

「ゾンダーブルク将軍、よろしいか」

声を掛けた。ソファの向かいを示す。クレメンスは一瞬だけ逡巡し、それから歩み寄り、ソファに腰掛けた。

「なんだろう、ティーガァハイム将軍」

重々しい声音でクレメンスは言った。

「なに、偉大なるザールの守り手――“鉄の閉塞”と知遇を得る機会を得たいと思ったのだ。貴公の武名、王都にも響いていたのでね」

“鉄の閉塞”――それは、クレメンスの二つ名であった。二年前に巻き起こった東方危機、ブレダ騎兵軍のザール強襲を領軍二個騎士団を中核とした軍勢で食い止めた武功からつけられている。

「……」

クレメンスは唇を引き締めた。彼は派手な異名を奉られて喜ぶ人間ではない。

「褒められるべきは、わたしではなく戦った者たちであるべきだ」

ティーガァハイムは首肯した。「そう」

まるで教典を朗読する司祭のように続ける。

「まさに賞賛されるべきは、戦場で進み、斃れる兵たちだ」

にこりと、まったく衒いのない笑みを若き金髪の将軍は浮かべた。クレメンスは視認できる程度に、眉をひそめた。同僚たちの間で囁かれる噂とは異なった印象を受けた。

生意気、横暴、高慢な若造。それは事実かもしれない。確かにその一面が彼にはある。しかしそれだけではないようだとクレメンスは思った。少なくとも戦場の勝利、その意味を知っている。己の武功が、一人だけで為されたものではないことを知っている。

(ただの王室領貴族ではない)

クレメンスは、ティーガァハイムに対する評価を修正することに決めた。

「今日は、情勢分析会議らしいが」

ティーガァハイムは優雅な仕草で髪を整えながら話題を切り替えた。

「やはりそちらも騒がしくなりつつあるのかな?」

「騒がしい? 騒がしい、ああ、確かにそう表現すべきかも知れない」

「つまりは、それをどう考えるべきか、というのがこの下らない話し合いの議題というわけだ」

ティーガァハイムは唇の端を持ち上げて見せた。

「くだらない」クレメンスは舌の上でその言葉を弄ぶように呟いた。

「くだらない、かね?」

「ああ、もちろんだ、ゾンダーブルク将軍」

ティーガァハイムは頷いた。まるで室内の者たちに聞かせるように続ける。

「三月から続く威力偵察。こちら側が送り込んだ斥候たちの報告。すべてが第二の東方危機、その開幕を告げている。何を躊躇う必要がある? 防衛準備を進めるべきだ。場合によっては正規軍からの増援を要請すべきですらある」

室内の空気が硬直する。正確に記すならば、敵意に満ちた視線がティーガァハイムに集まっていた。しかし、彼はそれを歯牙にも掛けぬ態度を取った。

「ティーガァハイム将軍」

クレメンスは気づかうような声音で囁いた。いつの間にか、彼はティーガァハイムにそれとない共感を持つようになっていた。「我らは公国軍なのだ」

その言葉が持つ意味を、ティーガァハイムは理解していた。

今は、公国軍がザール方面における防衛、その指揮権を握っている(神聖王国近衛軍からの派遣部隊は、比較的作戦的自由度を持っているが、正式には公国軍の指揮下にある)。

しかし正規軍が本腰をいれて増援を送ってきた場合は、彼らの元に公国軍が率いられることになってしまう。

「わかっているとも、もちろん」

ティーガァハイムは応えた。しかし態度は変わらない。いや、ますます敵意と呼ぶに相応しい雰囲気を放ちつつある。「それがなんだと言うのだ」

決定的な一言だった。周囲の将軍たち、その誰かが反論を口にしようとした時――大扉が再び開かれた。従兵が入室し、皆様、お時間でございますと告げた。

「そうか」

まるでこの部屋の主であるかのようにティーガァハイムが頷いた。ソファから立ち、部屋を出ていく。他の将軍たちの剥き出しの敵意を無視して。

クレメンスは彼の背中を見詰めつつ、思った。

なんという態度。やはり彼は高慢な王室領貴族なのか。公国軍がこの地で指揮権を握ることが気に入らないというのか。やはり彼らにとり、公国とは、辺境に過ぎぬとでも言うのか。あの男の態度は、公国軍に対する反感そのもの。そう、まるで。

まるで、望んで公国軍の敵意を集めているようだ。

その後の情勢分析会議は、ブレダ軍の動きを「侵攻の前触れ」と判断し、防衛の強化を具申するティーガァハイムと、「例年通りの嫌がらせ」として「軽挙妄動し、疲弊することを避け」ることを具申する公国軍指揮官たち――沈黙を守るゾンダーブルク――、という勢力に分かれた。いや、一方は勢力とは言えないだろう。防衛強化を叫ぶのはティーガァハイム一人だけであったのだから。その他の将軍は、高慢ちきな彼の態度の反感に引きずられ、より一層反対意見を鮮明にさせていた。

もはや「防衛強化」が妥当か否かではなく、「ティーガァハイムの意見に反対すること」に固執しているようにすら見えた。

二時間後、ザール戦線の防衛指揮を執るミンネゼンガー公国ザール軍団司令部は、みだりに動くことなく、慎重にブレダの動きを警戒することで方針を一致させた。