聖痕大戦 "ブレイド・オブ・アルカナ" アナザーストーリー

Another Stories of "Blade of Arcana" Extra ARMAGEDDON

第一章 凍てる戦争

17『切っ先たち』

西方暦一〇六〇年四月二日エルクフェン/アルザンス・アルプス東方/ブレダ王国本領南部

エルクフェンは、ブレダ王国南部に位置する城塞都市である。

ハウトリンゲン公国が存在していた四年前までは、ケルバーからの貿易品を集積し、各地に輸送する交易都市の一つに過ぎなかったが、ツェルコン戦役がすべてを変えてしまった。

ハウトリンゲン占領後、ブレダ王国宮廷府が王国工務輔弼局に出した一つの指令によって。

エルクフェン強化――。

まず何よりもハウトリンゲン侵攻戦に伴う戦力回復・再編成にすべてを傾注すべき時期であったのに、ガイリング二世はそれを断行した。優先的に資材・資金・人員を投入し、驚異的な突貫工事でエルクフェンの城塞化を命じた。狙いは来るべきエステルランド進攻の際の策源地とするためであった(もちろん、エステルランド神聖王国が侵攻してきた場合の抵抗拠点とする、という意味合いもある)。

兵営地の拡大、物資集積庫の設置、街道の整備・拡張。司令部機能(統帥設備、伝令網整備)の強化……。

一〇六〇年現在、その強化工事は初期計画の八割近くまで進捗している。もはや交易都市だった頃の面影はない。ただの城塞都市というよりは、ハイデルランド地方随一の軍事拠点という表現の方が相応しい。

第七〇三獣兵大隊は、およそ三日間にわたる野戦訓練を終えてエルクフェンの兵営に帰還していた。

ちなみに、エルクフェンの兵営地は、市民が住む居住区の外縁と城壁にの間に設けられた広大な敷地に設けられている。

獣兵大隊の兵士たちは異装であった。この時代の兵の標準装備といえば、重装革鎧か胸甲を着込んでいるはずだ。しかし、疲労しきった彼らが装備しているのは草色、土色、薄黄色が複雑に入り組んだ色で染められた長衣と軍袴だけ。一部の兵士は革製の胸甲を着込んでいるが、同じく複雑な色彩で染められているか、枯れ草などで覆われている。

「珍しいな」

兵営を訪れていた女性が呟く。豪奢な金髪を無造作に束ねている。ブレダ王国北領軍に所属していることを示す白色の軍装。勲章などを示す装飾は飾られていない。彼女にはそのようなものなど必要ないのだった。間違いなくこの国の支配者に連なる者である彼女にとって、権威は飾るものではなく態度で示すものであったから。

女性の名はライラ。ブレダ王国の二分の一にあたる王国北方領(ニーンブルガーハイデ)を実質的に支配するニーンブルガー女公爵にして、現国王ガイリング二世の従兄妹。先日発令された人事異動に従い、北方領軍総司令官から中央軍集団司令官(元帥)に親補されている。

「獣兵は基本的に他の兵種とは任務が異なります」

ライラの傍らに控えていた少女が応えた。少女はライラがこの場に現れた時に、たまたま案内を申し付けられていたに過ぎないのだが。

少女の気品を感じさせる容貌には、若干幼さが残っているが、同時に生半なことでは身に付かぬもの――修羅場を潜り抜けた者だけが持つことができるどこか透徹した雰囲気が放たれている。腰には長剣。襟元に、国王直属を示す竜盾騎士(ドラッフェンシルト・リッター)の証、竜頭勲章が下げられている。

騎士セフィカ・ルフィーナ・ミルナードは、武名を馳せる北方領姫に講釈して見せた。

「獣兵は、他の兵種と違い隊列を重視しません。我々の任務は浸透突破――敵の戦線を隠密行軍によって突破し、後方を撹乱することです。目立つことだけは避けねばなりません。あの服装は、闇夜や地形に紛れるためのものです。あの彩色を、我々は迷彩と呼んでおります」

「獣兵。迷彩」

復唱するようにライラは呟いた。どこか納得してない口調だった。当然かもしれない。ライラは正統的用兵学を学んだ軍事指揮官であり、獣兵という新兵種の扱い方をどこか理解できないのも仕方のないことではあった。

「我々はその名の通り、獣なのです」

セフィカは微笑みを浮かべてライラに言った。

「整然と隊列を組み、指揮官の号令に従って戦う獣などおりません。目標の側まで忍び寄り、隙を見れば一気呵成に突撃する。そのための迷彩、そのための浸透突破です」

「道理だな」

「はい、殿下」

ライラは、セフィカの態度に素直な好感を覚えた。年齢の割に性根が座っているところも彼女好みだった。

「しかし、詳しいな。貴官も獣兵なのか?」

「はい」

ほんの少し悪戯っぽい表情を浮かべてから、セフィカは背筋を伸ばして申告した。

「第七〇三獣兵大隊指揮官、竜盾騎士セフィカ・ルフィーナ・ミルナードであります!」

セフィカは珍しいものを見る機会に恵まれた。“戦姫”とまで呼ばれたライラが柔らかな微笑みを浮かべるなど、そうあることではない。

「つまりあれは、貴官の部隊か。なるほど、詳しいのも当然ということだな」

獣兵は、ブレダ王国騎兵軍が初めて採用した新兵種である。

ハウトリンゲン侵攻戦によって生じた王国騎兵軍の損耗を回復させる際に騎馬不足に陥ったため、その穴埋めとして創設された。

獣兵の主戦力は――その名の通り、獣である。より正確に言えば、魔獣。ニーンブルガーハイデにしか生息しない、ヴォルグと呼ばれる巨大な狼(厳密に言えばウルグと狼の混血種)だ。つまり獣兵とは、このヴォルグを手足のように扱う者の軍内呼称なのだった。

もちろん魔獣であるが故に、簡単に仕込むことはできない。というより、ヴォルグを扱う者をそう簡単に教育できなかった(見付け出せない、と言い換えてもよい)。先天的な資質がいる。獣たちを心を交わせる資質が。

そのため、ヴォルグが凄まじい戦闘力を持つことがわかっていても簡単に獣兵を編成することができなかった。

結局、獣兵たる資質を持つ者を揃え、ヴォルグを仕込み、訓練、査閲演習を行い――どうにか最小独立戦闘単位の大隊規模になったのが一〇五九年八月。今回の《アイルハルト》作戦――そして《暴風》作戦が初陣となる。

「演習の結果は聞いたことがある」

ライラは表情を改めて言った。

「獣兵一個大隊が、槍兵旅団をたった半刻で壊滅させたとな。嘘とは思わぬが、かといって納得するのも難しい報告だった」

「ヴォルグの嗅覚は、人間のそれと比べ物になりません。最初から、何か対抗手段を用意してない限りは、必ずこちらが先手を打てます。そして、ヴォルグの個体攻撃力は一体で槍兵二〇人分に相当します」

セフィカは一瞬だけ、年齢に相応しい稚気を垣間見せた。自慢気にライラを見遣ったのだ。

「殿下、しかしこの事実を将軍たちは認めようとしません」

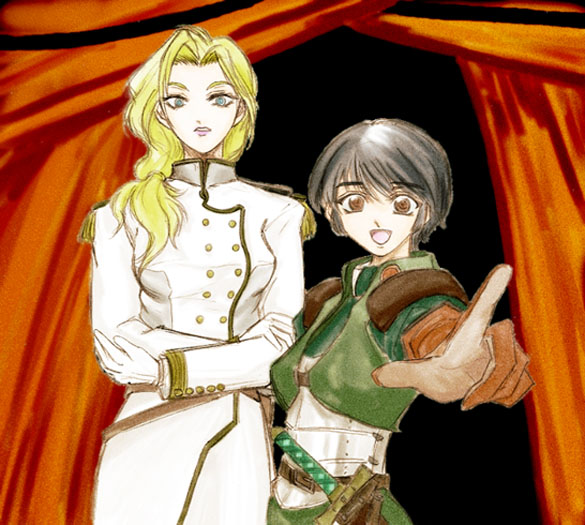

挿絵:孝さん

ライラは思い出した。編成表の中で、第七〇三獣兵大隊は外周警備用に用いられることになっていた。つまり、そういうことか。

「ふむ、ミルナードよ。なかなか面白い話であった。良きように計らおう」

「はい、殿下」

中央軍集団の全軍が王国軍兵士で構成されているわけではない。その四割は、傭兵たちによって埋められている(もちろん、便宜的にブレダ王国軍兵士の肩書きを与えられているが)。例えば、第九〇二槍兵大隊(傭兵で構成される部隊は、九〇〇番台の番号を振られていた)。

ここには、異色の傭兵隊長が存在している。

きゅっ、きゅっ、きゅっ。はぁ〜っ。ごしごしごし。

ぽかぽかとした昼下がりに、満面の笑みを浮かべる可憐な少女。右手には手拭、目の前には木箱に置かれた胸甲。一見すると美術品のようにも見える胸甲は、陽光を受けて輝いている。

レミリアは、暇を見つけては己の鎧の手入れを行う。それは傭兵としての当然の義務なのだが、彼女の場合はその他にも理由がある。

――趣味。

彼女の実家は鍛冶屋だった。物心ついた頃から、武器や防具は生活の情景、それに同化していた。彼女にとって、生臭いはずである装具たちは小奇麗な洋服や小物と同価値のものであったのだ。だからこそ、普通の少女たちがお気に入りの洋服を綺麗に保存しようとするように、レミリアも鎧を磨いたり、修繕したり、改造したりするのだ。少なくとも彼女はそう考えている。

「綺麗になったね、ミカエル」

レミリアは鎧に笑いかけながら、ぽんと肩当てを叩いた。後ろを歩いていた兵士が奇妙な顔をする。

「じゃあ、次はラファエルの番だね」

周囲の雰囲気など気にせず、レミリアは腰の剣を外して磨き始めた。

「……あ〜」

「?」

レミリアは剣を磨く手を止め、振り返った。そこには精悍な顔をした剣士が難しい表情を浮かべて立ち尽くしている。

使いこなされた胸甲。腰には長剣が二振り。悟りきったような乾いた雰囲気と、死線を潜り抜けた者だけが持つ、どこか暗い陰りを見せる緑色の瞳。どこからどう見ても完全無欠の傭兵だ。右手には紙切れを1枚握り締めている。どうやら辞令らしい。

「第九〇二大隊の本部天幕はそこか?」

男はレミリアが前に陣取る天幕を指さした。声は見た目に反してひどく若い。そこで初めて彼女は、その男が自分と同じぐらいの年齢であることに気づいた。

「そうですよ。何か?」

「ティル・フェルカだ。今日付けで大隊に配属された。隊長に申告したい」

「はい、どうぞ」

レミリアはにこりと笑って、男を――ティル・フェルカを見上げた。ティルは沈黙する。にこにこにこ。レミリアは微笑みを浮かべたまま、ティルの言葉の続きを待った。ティルも、レミリアが入口から退くのを待った。しばらくの間、沈黙が支配する。

「……」

「……」

「……おい」

「はい?」

「退いてくれ。隊長に申告せにゃならん」

「ですから、どうぞ」

「……?」

「?」

ティルは唇の端をわずかに震わせた。

「もしかして……あんたか?」

「はい! 第九〇二槍兵大隊へようこそ。大隊指揮官のレミリア・フラウです」

「………………ああ」

ティルは苦虫を噛潰したような表情を浮かべて頷いた。

――こうして、二人は出会った。

ツェルコン戦役を通じて最強の傭兵と評されることになる“光翼天使”レミリアと“騎士殺し”ティルの邂逅は、後の軍記物に描かれるような劇的なものでは決してなかった。

「一か月」

エルクフェンの中央城塞に設けられた会議室に集まった、ブレダ王国騎兵軍高級将校たち。その中で最も年かさの将軍が呟いた。視線はハイデルランド地方中部の地図が置かれた巨大な正方形のテーブルに向けられている。

ブレダ王国南部作戦軍、中央軍集団副将ハウゼン・ライヒマン子爵は武張った顔に気難しげな表情を浮かべて告げた。

「あと一か月」

列席する将校たちは咳一つはばかられるような雰囲気に呑まれたように沈黙を守っている。彼らは知っていた。上座に立つ老将が呟きを漏らす時、その頭脳が猛烈に回転していることを。

丁寧に撫で付けられた見事な白髪、青紫の思慮深げな瞳。勇猛さを強調する見事な白髭。周囲の将校たちに比べ頭一つ飛び抜けた巨躯――彼はヴァルター人だった。言うまでもなく、ヴァルター人はエステルランド神聖王国を構成する主要種族である。人種的類別に従うとするなら、彼はブレダ王国の敵であった。

しかし、将校たちはそれを理由に反抗心など抱きはしない。敬意すら抱いている。何故ならば、彼はブレダ王国において誰よりも優れた将才の持ち主だったから。実績を並べる必要すらない。ライヒマン将軍は、ブレダ国王ガイリング二世とともにブレダ建国に多大な貢献をした。だからこそ、ヴァルター人である彼に爵位と領地、そして王族の血脈に連なるニーンブルガー公爵家の筆頭侍従武官という地位が与えられているのだ。

「諸卿は何か思うところはないか?」

深味のある声で、参集した将校たちにライヒマンは訊ねた。流暢なドルトニイ語だ(ハウトリンゲン併合後、ブレダ建国と同時に公用語はドルトニイ語に改められている)。生まれがハイデルランド王国であることを考えれば当然ではあるが。

「問題なら幾らでも、閣下」

涼やかな声で、高級将校の一人が発言した。ライヒマンと同様、流暢なドルトニイ語だ。列席する将校たちの一部が、露骨に嫌そうな表情を作った。

「ランバート将軍、発言したまえ」

「はい、閣下」

一見してヴァルター人と判別できる美丈夫――モハレ・ランバート将軍は、どこかくだけた発音で続けた。

「最大の問題はやはり兵站です、閣下。ブレダ王国がこれほどの規模の軍勢を動員したことはこれまでありません」

顔をしかめていた将校の一人が指摘する。

「物資の集積ならば順調に進んでいる! 中央軍集団が四か月、自由に行動できるだけの食糧や装備を整えているではないか!」

「そうでしょうな」

唇の端を皮肉げに歪めながらランバートは頷いて見せた。「このエルクフェンで篭城戦をやらかすというのなら、問題はありませんよ」

将校は、その態度に怒りを覚えたようだった。いかにも典型的なオクタール人らしい容貌を真っ赤に染め、立ち上がる。

「貴様……たかが雇われ将校が……」

ふう、と溜息をついてランバートはうつむいた。再び顔を上げた時、彼の表情はオクタール人将校に対する完全な侮蔑に切り替わっていた。

「あなたのそういう態度が、ブレダ王国軍の兵站に対する理解度そのものなのですよ。物資は溜めていればいいものではない。必要な時に、必要な物が、必要な場所になければ、大量の物資が蓄えられた集積庫など無意味なのです」

「つまり輜重段列の数が少ない、そう言いたいのだな、ランバート将軍」

ライヒマンが口を挟んだ。仲裁のようにも聞こえるが、表情は柔らかい。

「おっしゃる通りです、閣下。尊敬措く能わざる僚友諸君は、どうしても戦闘能力に注目しがちで……。これまでの戦はそれでも良かったでしょう。しかし、《暴風》作戦は、中央軍集団だけでも一〇万の兵力が参加する史上空前の大作戦です。大軍にとって必要なのは、軍勢を維持できるだけの物資です。戦闘能力はそれほど重要ではありません。なにしろ、数が多いこと自体が一つの戦闘能力となるのですから」

「貴重な意見だ。ありがとう、ランバート将軍」

ライヒマンは頷いて見せた。ランバートは、芝居がかった仕草で一礼した。

会議室の雰囲気が変わりつつあった。それを見て取ったライヒマンは、ランバートに小さく頷いた。

ランバートは、ちらりと微笑んで見せた。

ブレダ王国、南部作戦軍中央軍集団の部将のひとり、モハレ・ランバートも、ライヒマンと異なった意味で異色の男であった。

彼は傭兵、その中でも特殊な部類――傭兵指揮官だった。

この時代、“戦う”ことのできる傭兵に事欠きはしないが、“指揮”できる傭兵は貴金属と同義語だった。士官学校のようなものが存在していない以上、そういった“兵術”――戦略・作戦指導――の知識は、一部の騎士階級にとっての秘術、一子相伝の技術のようなものだからだ。

だからこそ、ランバートのような男は高価な報酬で雇われる。相応の立場を与えられる。

それが嫉妬の源泉にもなる。

実際、ランバートは他のブレダ騎兵軍将校たちにひどく嫌われていた。唐突に現れ、高級将校の地位を与えられ、ライラやライヒマンの覚えもめでたい。これで性格がねじくれているのならば救いがあるが、ランバートは人格の面でも比類なき男だった。

仕事熱心で、部下の前では勇気と慈愛以外の何物も示そうとしない。唯一の欠点は馬鹿に対して我慢できないことだが、それすらも最低限の礼儀の範疇に収まる程度だ。

戦功の点でも問題ない。主戦場はエステルランド神聖王国領内だが、三つの匪賊集団を壊滅させ、五つの砦、七つの城塞都市を陥落させている。攻城戦のプロフェッショナルといって良かった。ケルバー攻略が主となる《暴風》作戦にとり、ベストの人選といえた。

また、長期戦に陥りがちな攻城戦を数多くこなしてきただけに、兵站に関する知識も充分に持っていた。だからこそ、ブレダ騎兵軍将校たちに対して苦言を呈することもできたのだった。

ライヒマンも、ランバートの優秀さについて充分に承知していた。だからこそ、彼と共謀して兵站についての会話を交わしたのだ。兵站に対する認識を徹底させるために。

ランバートが指摘するように、ブレダ騎兵軍は(その起源ゆえか)戦争と狩猟の区別が曖昧なところがあった。携行する補給物資は必要最小限、足りないものは、現地での調達――略奪に頼る側面が強い(それがブレダの強さでもあった。補給にかかる負担が小さいため、脚が速い――大きな戦略機動能力を誇っていた)。オクタール族時代の小戦ならばそれでよかったが、正規戦となると問題が続出した。実際、ハウトリンゲン侵攻戦の後半は、主攻正面を担当していた公都攻略軍(第二、第四騎兵軍)以外は飢餓状態にあるようなものだった(占領後の統治を見越して、大都市での略奪は行わなかったが、小都市、町、村などの略奪は苛烈を極めた。しかし、それで集められた補給物資は大半が公都攻略軍に送り届けられた)。

ブレダ建国後、軍制の改訂によって兵站を専門とする“輜重兵”なる兵種も創設されたが、他国に比べて補給面の整備で遅れているのは否めない事実でもあった。

小声で会話を交わし始めたブレダ騎兵軍将校たちを見遣りつつ、ライヒマンは思った。

《暴風》作戦に関しては問題ない。クランベレンに第二次攻勢用の橋頭堡も構築できるだろう。しかし、その先はわからない。兵站の整備が急務だ。でなければ、《アイルハルト》作戦は途中で挫折してしまう。国王大本営はその危険を理解しているのか? それとも看過できるものだと思っているのか? 現地調達で済むとでも? まさか。

ライヒマンは懐から細巻を取り出し、くわえた。

それとも……。いや、それはありえない。

唇を歪める。

何を考えているのだ、わたしは。

陛下、あなたは敗北を望んでいるのですか?